生死观是《庄子》一书中极为重要的内容,但历来研究相当薄弱。由于绝大多数论者都忽视了应从《庄子》一书是一个学派的文集的角度来进行研究,又因为论者们均以为《庄子》一书内、外、杂篇之间并无有机的联系,因此对《庄子》一书的研究历来缺乏一种动态的整体的把握。

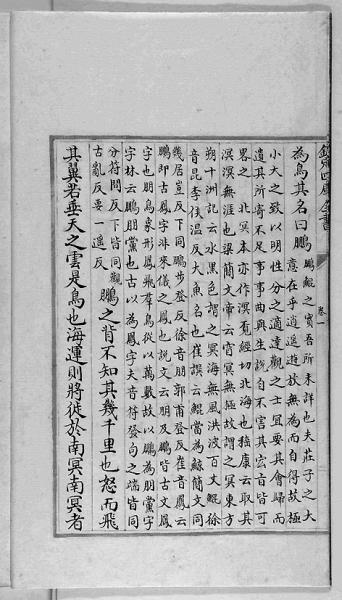

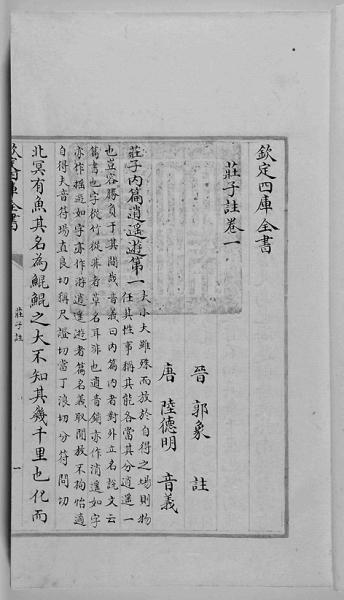

《庄子注》 资料图片

本文拟通贯内、外、杂篇,按照《庄子》一书现有的篇章次序,来阐述庄子学派生死观的演化,并以此证明《庄子》内、外、杂篇之间存在着先后的承续关系。

一

《庄》书中生死观的第一种形态为“物化”论。它体现在《齐物论》篇末庄周化蝶的寓言中:“昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?周与胡蝶,则必有分矣。此之谓物化。”

成玄英以“物理之变化”(《庄子集释》)释“物化”。任继愈对庄周梦蝶的寓言作了这样的解说:“梦与觉的转化被说成是‘物化’,这就使梦中主体与觉时主体取得同等地位,成为另一个实体。因此梦不比觉虚幻,觉也不比梦实在,两种状态中的认识有同等价值。如胡蝶认为只有自己,没有庄周,而庄周却以为自己存在着。梦与觉有相互否定的两种认识,因此都不是真理。”〔《中国哲学发展史》(先秦)〕成疏及任说,表明他们完全不懂得“物化”观念及其原始根由。

拙著《中国前期文化—心理研究》“原始人类的生死观”一章曾说:“原始人类的生死观,不仅在历史上存在了极为长久的时间,而且直接成为以后基督教、伊斯兰教、佛教、道教等宗教以及理性的生死观的演化基础。”

原始人类极力想超越、克服死亡的途径,亦即其生死观的拟构有下列四种:“一是借助于将自然逻辑引入人类生命意识,作出死亡—复活的拟构;二是在图腾观念中,以图腾之绵长延续、以祖先在子孙身上的复活,克服个体死亡;三是以化生观念为基础,将死解释为转形,亦即是转化为另一种生命形式;四是灵魂的不朽与转世……狭义地说,所谓死亡—复活观念,是人或神死后仍以其原形、亦即人形复活;广义地说,则无论图腾延续、物化转形,还是灵魂重生,均为死亡—复活的不同方式……在不同的民族中对于上述几点的侧重,可能也必然有所不同。这种情况正是在统一的原始人类的生死观中,不同民族具有各异的文化—心理特色的体现。”(《中国前期文化—心理研究》)

征之中国上古神话,最为突出的乃是化生转形的事例:鲧之化为黄龙,稷之遁形稷泽,钦化鹗,鼓化鵕鸟,女娃之为精卫,丹朱之成鴸鸟,杜宇托春心于杜鹃,女娲化生神人十个,夸父死化大山。

庄子在一个新的思维——哲学思维的水准上,从对各种生命形式作普泛通转的原始生死观出发,大力阐发“化”这一哲学概念。胡蝶与庄周,动物生命与人类生命,这两种不同形式的生命可以互化。一忽儿庄周化蝶,一忽儿蝶为庄周。梦如真,“自喻适志与”;真如梦,与梦亦通同为一。两种生命类型之间的互化,转变为同一个人的两种生命状态。同一的观念、流转的观念经典释文庄子,交互为用;赖不同生命类型之间的同一关系,而有流转的生命迁化;流转的生命迁化,更证实了各种生命形式之间的同一。

古今《庄》学家由于不懂得中国上古神话中所体现的生死观,自然无法理解“物化”概念,并且也都对“必有分”无法作出正确说明。众多的古今《庄》学家以“区别”“分别”诠释之,恰恰说反了,此“分”者,乃是对万物之间必有某种联系的猜测。“分”者,分定也。在有的氏族中,人死后回归图腾就是一种分定之事。分定也可以指依据氏族关系而确定的某种关系,以及人与自然物的某种蒙昧而神秘的联系。

庄子借助庄周化蝶这一梦觉难分的寓言,所表达的正是对万事万物具有普遍联系观点的一种具有新时代特征的哲学肯定,从而经典释文庄子,《齐物论》第一段中所描述的那个破碎的、散漫的世界便在对“有分”的确认中统一了起来。

二

由于物化观中有着流转的生命迁化的内容,因此,它就极易向着大化周流观演化。大化观的最初萌芽见于《养生主》篇的末句:“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”然而此句却是《庄》学史上至今未能解通的难点。历代诠释大体围绕着两个问题进行:“为薪”与“火传”是何意?何谓“指”?

关于前者,《庄》学史上主要有以下七种解释:郭象释“为薪”为“前薪”;俞樾释“为”为“取”;奚侗、刘武以“有涯”“无涯”释“薪”“火”;林云铭、宣颖、马鲁、陈寿昌、刘凤苞、王先谦等人以形神释“薪”“火”;陆西星、焦竑以佛教“四大”“元神”概念解释“薪”“火”;王闿运、钱穆以“大道”释“火”;释性以“化”释之。前六种解释的错误是显见的,而释性所说的“化”不过是禅化之化,这仅是讲的人的类生命的绵延,不仅气局小,而且底蕴薄。

关于后者,在《庄》学史上有两种相关联的解释占主导地位:手指与指着,一为名词,一为动词,但都说不通,由此,朱桂曜、闻一多的以“脂”释“指”说,受到了欢迎。虽陈鼓应、曹础基等众多今之注释家均从此说,然而,以“指”作“脂”,实无多少根据。既无版本可依,又无《庄》书用字习惯及同时代人用字之惯例可为之证。

古今《庄》学家所不知道的是,《庄》文中有活用名家的名辩论题作为比喻及利用名家辩题重加申述用以表达自我意旨的情况。《齐物论》中所说“天地一指也,万物一马也”,就是借用公孙龙之《指物论》与《白马论》中的辩题以发挥己见。

我以为,“指穷于为薪”句也应从这个角度来理解。公孙龙《指物论》本有“物莫非指,而指非指”之说。“指”者属性之谓也,“物莫非指”者,就是说物即是属性,但具体物上的属性不等于这种属性本身,比如白马之白,不等于白,此“指非指”之义也,这是公孙龙的原意。但既谓“物莫非指”,则自可以“指”代“物”也。《庄》书中的物字往往代指人和物两者,指人也时常用物字。因而,此处“指”字即代指个体生命。火喻生命,“指穷于为薪”者,是说个体的生命之火像薪一样是有尽的,“火传也,不知其尽也”,则是说生命之火的流转是无尽的。这样讲,就讲通了。要之,此句乃喻写生命的周流。而在表达上的特色,便是在比喻中化入了名辩论题中的词语。然而,认识到这一步,还没有探其根由。在庄子“火传也,不知其尽也”的论述中,蕴藏着一种根源于原始生死观的对生命跨越各种存在形式而周流的体认,只有认识到这一步,我们才能对庄子以泛自然主义看待生死问题以至各种社会问题之深厚的缘由有切实的把握。

在《大宗师》篇中,大化周流观得到了充沛的论述。《德充符》中已有“以死生为一条”之语,《大宗师》篇中子祀等四人相与语的寓言中,也有“孰知死生存亡之一体者”之语。子来有病,子犁往问之,曰:“叱!避!无怛化!”此句古今注释家无一能作出正确说明。罗勉道释曰:“道家以死为化”(《南华真经循本》)这是以后世之观念解《庄》。其实此“化”字,应释为死后化形。死不代表没有,而是转形,当然不需要怕。

子舆说:“亡,予何恶。浸假而化予之左臂以为鸡,予因以求时夜;浸假而化予之右臂以为弹,予因以求鸮炙;浸假而化予之尻以为轮,以神为马,予因以乘之,岂更驾哉!”句谓渐而化我左手为鸡,我用以报晓;化我的右臂为弹子,我便用以弹射可炙的小鸠;臀部既渐而化为轮,精神既化为马,我可即用以乘之,难道还需要另外驾车吗?

林云铭赞其“造句尤幻”(《庄子因》)。古今《庄》学家们都未能明白这不是一个想象或语言的问题,而是一个思想观念的问题,没有物化的生死观,没有成毁一体的思想,三个“化予”的句子是造不出来的。而且这一设言分体的写法,也有神话的渊源,盘古化生万物的创世神话在分体化生上写得更为详尽。

将化的子来也说了一段话:“今大冶铸金,金踊跃曰:‘我且必为镆铘’,大冶必以为不祥之金。今一犯人之形,而曰:‘人耳人耳’,夫造化者必以为不祥之人。今一以天地为大炉,以造化为大冶,恶乎往而不可哉!”这段话的主要意思是说不应以人形为自傲,随便自然造化将自己铸造成什么东西吧。其中的逻辑,是拉平了人与万物的地位,取消了人的特殊性。

正是出于这种跨物种的大化周流的生死观,《大宗师》篇开头部分说:“古之真人,不知说生,不知恶死;其出不,其入不距。”跨物种的大化周流观从世界观的高度提升了《人间世》《德充符》篇中所阐述的安命论。

三

“气”的概念,在《逍遥遊》中即已有之:“乘天地之正,而御六气之辩。”任继愈释曰“驾驭着天地间的正气、变气”〔《中国哲学发展史》(先秦)〕。任释甚误。陈鼓应注曰:“‘天地之正’,即天地的法则,亦即自然的规律。”(《庄子今注今译》)陈说亦谬。“六气”的解释很多,均甚牵强。我以为,“气”仍当作本字解,“六气”者,种种气也,而宇宙正是由种种类型的气构成的。《广雅·释言》曰:“辩,变也。”郭注:“乘天地之正者,即是顺万物之性也;御六气之辩者,即是遊变化之塗也”(《庄子集释》郭说是。然而郭象对“六气”未作解释,他当然更不可能理解《逍遥遊》所谓“六气”者,乃《在宥》篇“涬溟”概念之先导也。

“阴阳”一词在《庄》书中,首见于《人间世》篇叶公子高将使于齐的寓言中,叶公子高对仲尼说:“事若不成,则必有人道之患;事若成,则必有阴阳之患。”这里的“阴阳之患”指的是人体中的阴阳失调。《大宗师》篇中才有“阴阳之气有沴”之语,明确用上了“阴阳之气”这一概念。然而,这同生死观并没有关系。

“气”论的生死观是在“外篇”中成长并明确起来的。《在宥》篇在其第四段所写鸿蒙的寓言中提出了“大同乎涬溟”这一新观点。

“涬溟”,司马彪曰:“自然气也。”(《释文》)成玄英承之亦曰:“自然之气也。”(《庄子集释》)这一解释还不够恰切,涬溟即溟涬,初始之气也。《论衡·谈天篇》即云:“说《易》者曰:‘元气未分,浑沌为一。’儒书又言:溟涬濛澒,气未分之类也。及其分离,清者为天,浊者为地。”“濛澒”,模糊不清的样子。“大同乎涬溟”,万物回到天地未形成的初始之气中,就不存在区别。

在这一寓言中,以蕴雨之云为有为治世、民之所依者的象征,以作为自然元气的鸿蒙为“大同”概念的依托。正因为云乃气之化,从而有了与《老子》复根思想结合的可能。正是这种结合,使得庄子学派的思想发展有了这样一种可能:在复根思想的催化下,“大同乎涬溟”的要求已然具有了将自然元气视作万物根源的观念。这样一个普泛性的、具有初始性与根源性含义的概念,才在理论上具有广阔的发展可能性。

于是,在《天地》篇中,有了一段论述生命产生的文字:“泰初有无,无有无名;一之所起,有一而未形。物得以生,谓之德;未形者有分,且然无间,谓之命;留动而生物,物成生理,谓之形;形体保神,各有仪则,谓之性。”

连贯地、深入地讲通此节,这还是《庄》学史上一个未曾解决的难点。古今注释家们均照字面解释“有无”,这是错误的。《广雅》:“有,质也。”质者《庄子注》书中生死观的第一种形态,具有一定形态的物质。元气始萌之时,这种“有”是不存在的。“泰初有无”,不是说太初之时有一个“无”,而是说太初之时“有”还不存在。元气始萌谓“一之所起”。“有一而未形”,元气始萌而未产生具有一定形态的物质。物得元气而生,谓之得。“有分”“无间”者,元气有阴阳之分,却是浑然无间的。“谓之命”者,包括阴阳二气的浑然元气是构成各种生物的基础或曰根本,这就叫作命。此“命”字是相对于下文的“形”字而言的。

“留动而生物,物成生理,谓之形。”成疏,“留,静也”(《庄子集释》),误。“留”借为流。命流动而产生物,物形成一定的生理结构,叫做形。不同的生物有不同的生理结构,其外形也就不同,但其能够构成生命的因素却是一致的,这就是包括阴阳二气的浑然元气,亦即是谐合的阴阳二气,本篇将此称为“命”。“涬溟”亦即所谓“未形”之“一”。这就是万物的根源,亦即“命”也。我们可以看出《庄子注》书中生死观的第一种形态,“气”论的化生观是由“元气”本源论演化而来。

然而,值得强调的是,在《田子方》篇此前各篇中,大化观是庄子学派从“内篇”延续下来的最主要的理论观点之一,它与齐同论两者,甚至可以说是庄子学派的基础理论。于是产生一个双向的过程,在《天道》篇中,大化观由于引入阴阳概念而得到了丰富,而“气”论在《庄》书中虽有其自我发展的一线经典释文庄子,但只讲生的“气”的生化论要想发展为“气”论的生死观,则必然要与大化观融合起来。

因此,“气”论的生死观,在“外篇”中,不仅是在大化观的笼罩下,甚至是在大化观的母体中,继续孕育发展的。

《秋水》篇中河伯说:“而吾未尝以此自多者,自以比形于天地而受气于阴阳,吾在〔于〕天地之间,犹小石小木之在大山也。”此句中“受气于阴阳”一语,是明确的气的生化论。但相比而言,在《秋水》篇中大化观更为注目。到了《至乐》篇中,气论的生化观就与大化观融合起来了。在“庄子妻死”的寓言中,庄子说:“杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生。今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。”“气变而有形,形变而有生”,从气到人的有生,中间还经过“形变”,由此我们清晰地看到了“气”的生死观在大化观中生长起来,或者是“气”论浸入大化观中的明确印记。而《至乐》篇“种有几”一节所畅述的物物转换之化生,就是“形变而有生”的,大化观至此达到了其发展的顶点。

稷下道家学派的影响,是“气”论生死观得以发展的一项重要原因。“精气”说应是很早就产生的一种解释万物生死的理论,《在宥》与《刻意》篇中都可以看到这一理论的影响。庄子后学对于稷下道家学派一些观念的吸收,加大了“气”论的影响,其根据便是在《达生》篇中,明显地运用了《管子·内业》篇中的理论与概念来加以论述。与此一致的是,在《达生》篇中,“气”与“精气”概念的运用增强了。

顺着这一趋势,在《田子方》篇中,“气”论进一步抬头。比之庄子学派一贯所持有的大化观,在《田子方》篇老聃对“遊心于物之初”的讲述中表现了两个新的特点:一是明确大化乃阴阳二气,这已是“气”论生死观即将取代大化观的前兆了。二是生死源于气的观念渐趋明朗化,这是《天地》篇本原意识的发展。

《至乐》篇“庄子妻死”寓言中所说“气变而有形,形变而有生,今又变而之死”的话,是针对个人而言的,其所表达的生死观的“气”论化也还比较模糊,主要是没有说明“气”与死的关系。《田子方》篇“有待也而死,有待也而生”的论述,虽所指普泛,但其“待”字为气之意,却含而未露。《知北遊》篇则明确说:“人之生,气之聚也;聚则为生,散则为死。”至此,“气”论的生死观就正式形成了。

我们知道,庄子学派此前对万物的生死都是用的“万化”这个词,其死谓之“物化”。“气”论的抬头,使得庄子学派的生死观渐变为气的聚散论,到了《知北遊》中这一新的理论就明朗化了。

当“气”论的生死观在以物化观为基础而形成的大化观的母体中破壳而出时,庄子学派传统的“物化”生死观及在此基础上形成的大化观也就走到了其理论的终点,庄子学派生死观的嬗变也就完成了。

四

气的聚散论是庄子学派对于生死观的最后结论。因而“杂篇”中基本上已经不再谈论生死观,但还有一些余波。

在“杂篇”中涉及生死观的只有《则阳》与《寓言》篇。在《则阳》篇少知与大公调对话的寓言中,大公调说:“未生不可忌,已死不可徂。死生非远也,理不可睹。”句谓物将要出生,你无法禁止;物已经死去,你无法阻止。死生经常发生在眼前,并非远事,但这其中的道理却看不见,亦即无法知道,对生死的原因采取了不可知论。然而,只要我们知道本篇的中心论旨是任性而不任知,就可以明白,这不过是用生死现象的不可知论来为论证这一中心论旨服务耳。

《寓言》篇作者阐述“天钧”概念,可能觉得还是用以物化为核心的大化周流观更能表达其“化”义,故而作出了这样的阐述:“万物皆种也,以不同形相禅,始卒若环,莫得其伦,是谓天均。天均者天倪也。”这既是大化观的一种遗留,也是后学对于前代思想资料的一种新的运用。

《寓言》篇还说:“生阳也,无自也。而果然乎?恶乎其所适?恶乎其所不适……吾恶乎求之?莫知其所终,若之何其无命也?莫知其所始,若之何其有命也?”句谓生生之阳气无由而得见。人果然是阳气之所生吗?生生之阳气去往哪儿,不去往哪儿呢……生生之阳气,我到哪儿去寻求?不知道阳气的终了,如何可以说没有命;不知道阳气的开始,又如何说有命呢?这是对“气”论生死观的究诘,其目的乃是为了说明天钧运化之妙为人所不知。

可见在“杂篇”中,无论是大化观,还是“气”论的生死观,都只是作为被运用的思想资料,而为一定的论旨服务。这是思想史上某一种观念的演化结束后的惯例。

《光明日报》( 2019年05月25日11版)